Por Raquel Rolnik* e Mathews Vichr Lopes**

Considerada a primeira a abranger a totalidade da cidade, a Lei de Zoneamento da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, comemora este ano seu centenário. A lei implantou um modelo que inspirou muitos outros países no mundo, inclusive o Brasil. Foi ela que consolidou conceitos básicos do zoneamento, como o controle das construções nos terrenos a partir do trio “uso, forma e volume”.

Para comemorar o centenário e repensar seu zoneamento, a prefeitura de Nova York realizou um seminário em que profissionais do urbanismo de várias cidades dos Estados Unidos e do mundo trouxeram experiências ao debate. O evento revelou que existem vários modelos de controle de uso e ocupação dos terrenos das cidades.

Inicialmente, é importante distinguir duas grandes estratégias de regulação urbanística no mundo, o modelo normativo, baseado na experiência americana e alemã, e o modelo discricionário, de origem inglesa. O primeiro predefine, por texto e mapa, o que um proprietário pode ou não pode fazer em seu terreno, enquanto, no segundo, é feita uma análise a partir de méritos individuais e consultas a moradores do entorno de cada empreendimento.

Quais são os principais argumentos a favor ou contra cada um desses modelos? Em relação ao normativo, o principal argumento favorável é que ele possibilita uma previsibilidade, garantindo estabilidade ao mercado, uma vez que os parâmetros definidos pela lei somente podem ser alterados em casos excepcionais ou através de novas leis. Além disso, de acordo com seus defensores, ele é mais fácil e barato de ser administrado, uma vez que não requer processos de análise individualizados e complexos.

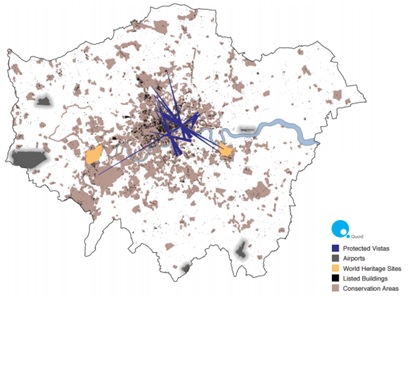

Para os defensores do modelo discricionário, por outro lado, o pressuposto é de que é impossível reduzir em regras as qualidades dos espaços urbanos e que dificilmente os conceitos de espaço “agradável” e “bem desenhado” podem ser expressos em apenas uma equação. Além disso, é um modelo que, em tese, respeita mais as diversidades preexistentes nos bairros, possibilitando também maior controle por parte dos órgãos públicos locais e dos moradores do entorno sobre o que é aprovado. Londres, a capital inglesa, é um exemplo de zoneamento discricionário. Lá não existe lei de zoneamento. Os planos definem, além do perímetro urbano e o chamado Green Belt, o cinturão verde da cidade, apenas os imóveis e vistas a serem preservados. Fora desses perímetros cada empreendimento passa por análise individual e extensa consulta pública para ser aprovado. Por outro lado, esse modelo está permanentemente sujeito a decisões subjetivas.

Figura 1 – mapa das áreas e vistas preservadas na cidade de Londres. Fonte: apresentação de Peter Bishop no seminário “Zoning at 100”, Nova York, 2016.

Mesmo em um ambiente em que a regulação é do tipo normativa, algumas experiências introduziram a possibilidade da adaptação da regra geral ao contexto específico do bairro onde a nova construção está sendo implementada. É o chamado “contextual zoning”, utilizado, por exemplo, em São Francisco, outra cidade norte-americana. Embora consiga superar a homogeneidade produzida pelo zoneamento, assim como o modelo discricionário, ele fortalece movimentos do tipo “not in my backyard” (“não no meu quintal” – NIMB), garantindo grande poder de exclusão de novos moradores e novos usos por parte de quem já está no local.

A discussão sobre o alcance do que deve ser definido no zoneamento é transversal à divisão entre normatividade ou discricionariedade. Nas situações mais extremas, como é o caso de São Paulo, o zoneamento inclui não apenas a morfologia, mas também os usos permitidos e proibidos.

Já os “form-based codes”, principalmente utilizados em cidades americanas, mas inspirados nas teorias do italiano Aldo Rossi, abdicam da regulação de usos e apostam apenas nas restrições das forma e dos volumes construídos. Esse modelo parte da crença de que a forma física da cidade é o elemento mais importante na determinação da qualidade urbana, sendo que os usos seriam consequências destas formas e, portanto, não deveriam sofrer restrições. Tais códigos podem definir, por exemplo, que os edifícios sejam construídos ou não no alinhamento das calçadas e que tenham determinado número de pavimentos, assim como a implantação da edificação no lote.

Figura 2 – exemplo de um catálogo de “form-based code”, que define diferentes tipologias construtivas para determinadas áreas. Fonte: Wikipédia.

Outra estratégia de regulação é o “design guidelines”, ou diretrizes de desenho, presente em Paris, a capital francesa, e outras cidades europeias. Nele, os novos edifícios são submetidos a rígidas leis para que suas formas sejam coerentes com o desenho urbano preexistente, definindo parâmetros que vão desde o gabarito até o ritmo das aberturas dos edifícios, por exemplo.

Figura 3 – ruas de Paris, em exemplo da continuidade dos edifícios e ritmo das aberturas seguindo as mesmas “design guidelines”. Fonte: Google Street View.

No caso do Brasil e de outras cidades do chamado Sul Global, o problema do zoneamento é de outra natureza, de maior complexidade. Historicamente, a maior parte do território dessas cidades não foi produzida de acordo com as normas contidas nas leis de zoneamento, restritas principalmente às áreas centrais mais consolidadas e de maior renda. Nesses casos, o zoneamento, assim como as demais normas de uso e ocupação do solo, delimitam as fronteiras entre a chamada “cidade legal” e “ilegal”. Dessa maneira, ao ignorar em suas regras as formas que são utilizadas nos espaços autoconstruídos, o zoneamento automaticamente não incide sobre eles, atuando de forma excludente e aprofundando as desigualdades socioterritoriais.

Mas o tema da exclusão territorial não está restrito às cidades do hemisfério Sul, onde predominam, como vimos, a autoconstrução do habitat. A ideia de que o zoneamento poderia ser um instrumento para fomentar e proteger das pressões do mercado a presença de usos menos rentáveis tem inspirado também experiências em cidades norte-americanas e europeias.

Diversas foram as tentativas de tornar o zoneamento um instrumento inclusivo, definidas como “inclusionary zoning”. No Brasil, temos exemplos como a delimitação de reserva de terras pelas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), fruto de mobilização popular por moradia social nas cidades, ou a Cota de Solidariedade, recentemente introduzida no Plano Diretor de São Paulo.

A experiência de São Francisco é um exemplo de como o zoneamento pode estar conectado a uma estratégia de promoção de moradia social de forma mais ampla. Naquela cidade, todos os novos prédios residenciais com mais de dez apartamentos são obrigados a destinar 15% das unidades do próprio edifício para “affordable houses”, algo como habitações com preços abaixo do mercado, ou destinar o equivalente a 20% delas para esse fim fora do empreendimento. Além disso, existe na cidade uma política pública de controle dos aluguéis. Também por isso, a cidade foi uma das que menos sofreu na crise habitacional no contexto da crise financeira hipotecária que explodiu nos Estados Unidos em 2007. A Cota de Solidariedade, por sua vez, tem similaridades com as políticas francesas de reserva de percentuais de habitação em todos os empreendimentos.

Além disso, o chamado “linkage & incentive zoning” introduziu estratégias para transformar o zoneamento em fonte de recursos públicos através de contrapartidas do empreendedor que podem contribuir para estratégias mais ou menos redistributivas na cidade. Esse tipo de regulação oferece “vantagens regulatórias” como, por exemplo, autorização para erguer uma área maior do que o coeficiente estabelecido na lei em troca de melhoramentos urbanos ou pagamento de valores. Em alguns casos, essas compensações são oferecidas no próprio local, como a oferta de potencial construtivo adicional ou desconto tributário para novos edifícios. Os empreendimentos podem, por exemplo, doar espaços públicos e construir fachadas ativas ou, nas operações urbanas, implementar infraestrutura no próprio local, o que acaba valorizando essas localizações e beneficiando duplamente os empreendedores. Essas experiências reconhecem claramente que a regra de zoneamento implica um valor econômico que é incorporado por seus proprietários.

Em alguns casos, procurando dar um caráter mais redistributivo ao zoneamento, a regulação avançou no sentido de capturar parte do valor gerado pelo próprio zoneamento para constituir fundos de investimento destinados a áreas menos urbanizadas e valorizadas da cidade, como é o caso da outorga onerosa do direito de construir e do Fundurb em São Paulo.

A lógica do zoneamento tem sido, ao longo de sua história, bastante capturada pelo mercado imobiliário, na medida em que este depende basicamente dessa regulação para ditar suas margens de lucratividade. Assim, o zoneamento acaba por definir suas métricas e parâmetros muito a partir dos produtos imobiliários que o mercado pode/quer construir. Na medida em que é grande o peso desses interesses na discussão do zoneamento, a regulação acaba, cada vez mais, enquadrada pelas linguagens e formas presentes nestes produtos.

Na verdade, o zoneamento nunca conseguiu ser um processo de definição de formas diversas de morar aberto para e incentivando a construção de imaginários de cidades possíveis, a partir dos desejos de seus moradores. As ZEIS, em seus primórdios, buscavam ser essa regulação “de baixo para cima” com o empoderamento da população de assentamentos precários para construir sua própria regulação, aderente aos modos existentes de construir e morar. Mas, na prática, isso não ocorreu.

As possibilidades reais de construção de uma regulação que supere essas limitações esbarram nessa balança de pesos muito desiguais.

—

* Raquel Rolnik é urbanista, professora de Planejamento Urbano da FAU USP e coordenadora do LabCidade. Livre-docente pela FAU USP e doutora pela New York University, foi coordenadora de urbanismo do Instituto Pólis, diretora de Planejamento Urbano da cidade de São Paulo, secretária de Programas Urbanos do Ministério das Cidades e relatora especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada. É autora dos livros “O que é a Cidade”, “A Cidade e a Lei”, “Folha Explica São Paulo” e “Guerra dos Lugares”. Lattes

**Mathews Vichr Lopes é estudante do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU USP e bolsista de iniciação científica pela FAPESP em políticas habitacionais e projetos de habitação de interesse social. Integra a equipe do ObservaSP desde 2016. Lattes

Texto muito interessante. Gostaria de ver uma análise de zoneamento vs modo de produção. Será que não é o modo de produção que de fato , decide o que acontece com a cidade e seus múltiplos moradores? Como se dá o urbano/cidade em Cuba, Coreia do Norte e boa parte dos países africanos?

[…] Publicado em 29 de novembro de 2016 por Coletivo A Cidade Que Queremos Fonte: ObservaSP […]

[…] TextoCompleto: 100 anos de zoneamento: ainda faz sentido? | observaSP […]

Raquel, muito bom, uma aula sobre zoneamento! Acho que é um tema muito caro e necessário, seu texto mesmo mostra em cada experiência seus desacertos. Essa discussão de uso de solo, morformologia e volumes, a força das leis para a produção da cidade informal. O técnico mais normativo e o participativo, mais subjetivo. Espero podermos discutir muito isso ainda, especialmente para aprimorar as regulamentações das zeis pelos municípios.

[…] urbana. É possível puxar uma linha cronológica sobre o desenvolvimento do zoneamento desde cem anos atrás, em Nova York, passando pelas propostas de arquitetos urbanistas modernistas que propuseram a construção de […]